مكونات ووسائل الإنترنت

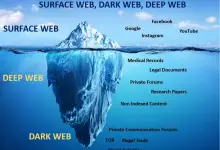

يشهد العالم المعاصر طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تحوّل الإنترنت إلى ركيزة أساسية في جميع جوانب الحياة. يتفاعل الأفراد والمؤسسات مع الشبكة العنكبوتية في تنفيذ أعمالهم اليومية، سواء في القطاعات التجارية أو التعليمية أو الصحية أو البحثية أو الاجتماعية. تعود بدايات الإنترنت إلى مجموعة من المشاريع البحثية والعسكرية في الستينيات من القرن الماضي، ثم تطوّرت آلياتها وتقنياتها لتغدو الإنترنت كما نعرفه اليوم؛ فضاءً مفتوحًا وواسعًا يربط المليارات من الأجهزة حول العالم.

في ظل هذا التطور الهائل، تظهر الحاجة إلى فهم أعمق للبنية التحتية للإنترنت ومكوّناتها ووسائلها المتعددة، والتي تشكّل الأسس التقنية والإدارية التي تربط الشبكات معًا على المستوى العالمي. يهدف هذا المقال إلى توفير نظرة شاملة حول مكوّنات الإنترنت ووسائلها، بدايةً من الهياكل الفيزيائية مثل الكابلات والأقمار الاصطناعية والأجهزة الخادمة (Servers) وأجهزة التوجيه (Routers)، وصولًا إلى البروتوكولات والنظم البرمجية وخدمات الشبكة وتطبيقاتها المتنوعة. يستعرض المقال أيضًا المفاهيم المتعلقة بالأمان السيبراني وآليات تشفير البيانات وبُنى التخزين السحابي، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التكنولوجية التي تشق طريقها إلى مشهد الإنترنت المستقبلي.

أهمية دراسة مكونات ووسائل الإنترنت

إن معرفة مكوّنات الإنترنت ووسائل اتصاله ليست حكرًا على المتخصصين في علوم الحاسب فقط، بل باتت ضرورية لكل من يستخدم الشبكة العنكبوتية في حياته اليومية. فهم أساسي لمفهوم البروتوكولات، وعمل أجهزة التوجيه، وأنواع الاتصالات المختلفة (سلكية ولاسلكية)، يساهم في تعزيز استخدام آمن وفعّال للإنترنت. فعلى سبيل المثال، يساعد استيعاب آليات عمل الشبكة في إدارة المخاطر الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، كما يساهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الخدمات والتقنيات اللازم استخدامها في مختلف المشروعات.

يشمل موضوعنا الحالي استكشاف عناصر متعددة، بعضها مادي (Hardware) مثل الكابلات البحرية والأقمار الاصطناعية وأبراج الاتصالات، وبعضها برمجي (Software) مثل بروتوكولات TCP/IP ونظم أسماء النطاقات (DNS). ورغم تنوعها وتشعّبها، ترتبط جميع هذه العناصر وفق بنية متكاملة ومتناسقة تضمن استمرارية تدفق البيانات وتحقيق التواصل اللحظي بين مستخدمي الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

البنية المادية للإنترنت (Hardware Infrastructure)

الكابلات البحرية والأرضية

تعد الكابلات البحرية (Submarine Cables) من أهم الدعائم المادية للإنترنت، إذ تقوم بنقل البيانات عبر المحيطات والقارّات. تعتمد أغلب حركة البيانات الدولية على شبكة هائلة من الكابلات البحرية التي تمتد آلاف الكيلومترات تحت سطح الماء، والتي تتميّز بتقنيات عالية في عملية التصنيع والتركيب والصيانة. يتم تصنيع هذه الكابلات بطبقات متعددة من المواد العازلة والمعادن لحمايتها من الظروف البحرية القاسية مثل الضغط والملوحة والتيارات المائية.

أما الكابلات الأرضية فهي تُستخدم لربط المنشآت والمنازل بشبكات الاتصالات المحلية والإقليمية. تعتمد سرعات نقل البيانات على نوع الكابل المستخدم، فعلى سبيل المثال تُستخدم ألياف بصرية (Fiber Optics) لنقل البيانات بسرعات عالية جدًا تصل إلى معدلات جيجابتية أو تيرابتية في الثانية، بينما تُستعمل الكابلات النحاسية (Copper Cables) في بعض المناطق ذات البنية التحتية القديمة، لكنها توفر سرعات أقل مقارنةً بالألياف البصرية.

تقنية الألياف البصرية (Fiber Optics)

الألياف البصرية عبارة عن شعيرات زجاجية أو بلاستيكية رفيعة تنقل الإشارات الضوئية بدلاً من الإشارات الكهربائية. تمتاز بقدرة هائلة على نقل البيانات بسرعة عالية جدًا ولمسافات بعيدة دون فقدان كبير للإشارة. يتم استخدام نظام إرسال ضوئي يوجَّه عبر هذه الألياف، بينما تحوّل أجهزة الاستقبال الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية يفهمها الحاسوب أو الجهاز النهائي. تكمن قوة تقنية الألياف البصرية في عرض النطاق الترددي الضخم (Bandwidth) الذي يدعم تطبيقات تتطلّب معدلات نقل بيانات عالية، مثل بث الفيديو بجودة فائقة الدقة، وخدمات الألعاب عبر الإنترنت، والاتصالات المرئية الآنية.

الكابلات النحاسية (Copper Cables)

قبل انتشار الألياف البصرية، كانت الكابلات النحاسية هي العمود الفقري الأساسي لشبكات الاتصالات حول العالم. وعلى الرغم من التطور الكبير في تقنيات الألياف، ما زالت الكابلات النحاسية تستخدم على نطاق واسع في العديد من الأماكن، خاصةً حيث لم تُحدّث البنية التحتية بعد. تُعرف تقنيات مثل ADSL وVDSL التي تعتمد على الكابلات النحاسية لتقديم خدمات الإنترنت المنزلي بسرعات متوسطة، مقارنةً بالألياف التي تمنح سرعات أعلى بكثير. وبشكل عام، تعاني الكابلات النحاسية من فقدان أكبر للإشارة مع زيادة المسافة، مما يقلل من عرض النطاق وسرعة الاتصال.

أجهزة التوجيه (Routers) والمبدلات (Switches) والأجهزة الخادمة (Servers)

لضمان أن يتم توجيه حزم البيانات (Data Packets) من المرسل إلى المستقبل عبر المسارات الصحيحة وبأقل زمن تأخير ممكن، تُستخدم مجموعة من الأجهزة الشبكية. يشترك الموجّه (Router) والمبدّل (Switch) والمحولات الأخرى في مهام مختلفة ضمن الشبكة:

- الموجّهات (Routers): مسؤولة عن تحديد مسار حزم البيانات عبر الشبكة العالمية. تتخذ قرارات التوجيه بناءً على عناوين IP والجداول الداخلية التي تحدد المسارات الأفضل.

- المبدّلات (Switches): تعمل على نطاق الشبكات المحلية (LAN)، حيث تربط مجموعة من الأجهزة في نطاق جغرافي محدود مثل المباني أو المكاتب. تقوم بتوجيه البيانات اعتمادًا على عناوين MAC في الطبقة الثانية.

- الأجهزة الخادمة (Servers): تُشكل مراكز تخزين ومعالجة البيانات. قد تُخصص لتقديم خدمات محددة (مثل خادم ويب أو خادم بريد إلكتروني) أو لخدمة مجموعة واسعة من التطبيقات.

تتفاوت قدرات هذه الأجهزة من حيث المعالجة وذاكرة التخزين المؤقتية (Cache) وعدد المنافذ، وتتطوّر باستمرار لتلبية احتياجات النمو المتسارع في حجم البيانات المتداولة على الشبكة.

أبراج الاتصالات والشبكات اللاسلكية

لا يقتصر وصول الإنترنت على الوسائل السلكية؛ بل إن الأبراج الخلوية (Cell Towers) تمكّن ملايين المستخدمين من الاتصال بشبكات 3G و4G و5G وغيرها من التقنيات اللاسلكية. تُزوَّد هذه الأبراج بطاقة إرسال عالية، وتُوزَّع في جميع أنحاء المناطق السكنية والتجارية لتوفير تغطية واسعة. ومع التطور المتسارع في شبكات الجيل الخامس (5G)، تتوقع المجتمعات التقنية تضاعف عرض النطاق الترددي وتحسين معدلات التأخير، ما يسهم في تطبيقات مستقبلية مثل السيارات الذاتية القيادة والمصانع الذكية.

الأقمار الاصطناعية

تُعد الأقمار الاصطناعية وسيلة رئيسية لتوفير الإنترنت في المناطق النائية التي يصعب مدّ كابلات أرضية إليها، مثل المناطق الصحراوية والجبال والجزر. تُطلق الشركات الكبرى أقمارًا اصطناعية في مدارات منخفضة أو متوسطة أو جغرافية ثابتة لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار. على سبيل المثال، تعتمد خدمات الإنترنت الفضائي الحديثة على استخدام مجموعات من الأقمار الاصطناعية في المدارات المنخفضة لتقليل زمن التأخير (Latency)، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات الإنترنت السريعة في أنحاء العالم كافة.

البنية البرمجية للإنترنت (Software Infrastructure)

بروتوكول التحكّم في الإرسال/ بروتوكول الإنترنت (TCP/IP)

يُعد بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) وبروتوكول الإنترنت (IP) العمود الفقري لعملية التواصل على الشبكة. يتحكم البروتوكول الأول في تقسيم البيانات إلى حزم وإعادة تجميعها والتأكد من وصولها دون فقدان، بينما يحدد البروتوكول الثاني هيكلية عناوين الأجهزة على الشبكة، مما يمكّن الموجّهات من توجيه البيانات إلى الوجهة الصحيحة. تتكامل طبقات أخرى مع هذين البروتوكولين ضمن نموذج الاتصال المعروف باسم النموذج المرجعي لـ TCP/IP الذي يتألف من أربع طبقات رئيسية:

- طبقة الوصول للشبكة (Network Access Layer): تتضمن المواصفات المادية والإجرائية للاتصال بالشبكات المحلية أو الواسعة.

- طبقة الإنترنت (Internet Layer): مسؤولة عن عنونة الحزم وتوجيهها باستخدام بروتوكول IP.

- طبقة النقل (Transport Layer): مسؤولة عن التحكم في إرسال الحزم وضمان وصولها بشكل آمن (TCP) أو بشكل سريع دون تأكيد (UDP).

- طبقة التطبيقات (Application Layer): تُنفَّذ فيها بروتوكولات التطبيقات مثل HTTP وFTP وSMTP وغيرها.

نظام أسماء النطاقات (DNS)

عندما يدخل المستخدم اسم موقع إلكتروني في شريط العنوان ضمن متصفح الإنترنت، مثل example.com، يتولى نظام أسماء النطاقات (Domain Name System) مهمة ترجمة هذا الاسم إلى عنوان IP يعرّف الخادم (Server) المستهدف. يُشبه DNS في وظيفته دليل هاتف ضخم للإنترنت، حيث يبحث عن اسم النطاق ويعيد العنوان الرقمي المطابق. هذه العملية تلقائية وسريعة، لكنها أساسية لضمان سهولة استخدام الإنترنت، إذ تخفف عن المستخدمين عبء حفظ عناوين IP الطويلة والمعقدة.

يتكون نظام أسماء النطاقات من بنية هرمية تتألف من خوادم جذرية (Root Servers) وخوادم عليا (TLD Servers) وخوادم مسؤولة عن النطاقات الفرعية (Authoritative Name Servers). عند البحث عن اسم نطاق، تتنقل الاستعلامات عبر هذه المستويات حتى يتم العثور على الخادم المسؤول عن ذلك النطاق، فيقوم بإرجاع عنوان IP المناسب.

البروتوكولات الأخرى المهمة (HTTP, HTTPS, SMTP, FTP)

توجد بروتوكولات إضافية عديدة تُستخدم في طبقة التطبيقات لتوفير خدمات الإنترنت المختلفة. من أبرزها:

- بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP): يُستخدم لعرض صفحات الويب عبر المتصفحات.

- بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS): نسخة مشفّرة من HTTP تضمن حماية البيانات المتبادلة بين المتصفح والخادم.

- بروتوكول إرسال البريد البسيط (SMTP): يُستخدم لإرسال البريد الإلكتروني.

- بروتوكول نقل الملفات (FTP): يتيح نقل الملفات بين العميل والخادم.

هذه البروتوكولات هي ما تجعل الإنترنت وسيلة شاملة تغطي مختلف الأنشطة الرقمية، من تصفح المواقع إلى إدارة المحتوى وإرسال الرسائل وتبادل المعلومات.

وسائل الوصول إلى الإنترنت

الاتصال الهاتفي (Dial-up)

يُعد الاتصال الهاتفي من أقدم وسائل الاتصال بالإنترنت، حيث كان يتم عبر خطوط الهاتف الأرضية باستخدام المودم (Modem). يُحوِّل المودم الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية يمكن نقلها عبر شبكة الهاتف التقليدية. على الرغم من كونها تقنية محدودة السرعة (لا تتجاوز عادة 56 كيلوبت/ثانية)، إلا أنها كانت ثورية في وقتها، وشكّلت أول بوابة للجماهير للوصول إلى شبكة الإنترنت. ومع التحسن الكبير في سرعات الإنترنت، تراجع استخدام الاتصال الهاتفي لصالح تقنيات أسرع.

الاتصال واسع النطاق (Broadband) عبر الألياف البصرية وDSL

أحدثت تقنية الإنترنت واسع النطاق نقلة نوعية في تجربة المستخدم، وذلك من خلال توسيع عرض النطاق الترددي وزيادة سرعات التحميل والرفع. يمكن لهذه التقنية أن تتخذ عدة أشكال، أبرزها:

- Fiber-To-The-Home (FTTH): تتم مدّ الألياف البصرية حتى منزل المشترك، ما يسمح بسرعات إنترنت فائقة.

- DSL: تعتمد على خطوط الهاتف النحاسية، إلا أنها توفر سرعات أعلى كثيرًا من الاتصال الهاتفي، قد تصل إلى عشرات أو مئات الميجابت/ثانية.

تسمح هذه الوسائل للمستخدم بمتابعة أنشطة متنوعة مثل البث الحي للأفلام والعمل عن بُعد واللعب الإلكتروني الجماعي، دون مواجهة مشكلات تذكر في التأخر أو ضعف الأداء.

الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi, Cellular Networks)

ازدهرت الشبكات اللاسلكية واكتسبت شعبية كبيرة بفضل سهولة الوصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى كابلات معقدة. يتيح الـ واي فاي (Wi-Fi) ربط الأجهزة المنزلية والمكتبية بشبكة الإنترنت عبر موجات الراديو، فيما تمكّن شبكات الهاتف الخلوي (3G و4G و5G) المستخدمين من التواصل على مدار الساعة وأثناء التنقل. تتنافس الشركات المشغلة للاتصالات في تقديم خطط بيانات بسرعات متزايدة، مدعومة ببنى تحتية متطورة وأبراج اتصال منتشرة في كل مكان تقريبًا.

الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية

بالرغم من تكلفته المرتفعة نسبيًا، يظل الاتصال الفضائي حلاً مهمًا لتوصيل الإنترنت إلى المناطق النائية أو التي تفتقر إلى شبكة أرضية مناسبة. تتولى شركاتٌ متخصصة إطلاق أقمار اصطناعية منخفضة المدار (LEO) لتوفير سرعات إنترنت أفضل وتقليل زمن التأخير مقارنة بالأقمار الاصطناعية التقليدية في المدار الجغرافي الثابت (GEO). يساهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في المناطق التي كانت تعاني سابقًا من انعدام أو ضعف الاتصال بالشبكة.

هيكلية نقل البيانات على الإنترنت

حزم البيانات (Data Packets)

عند إرسال ملف أو رسالة عبر الإنترنت، لا يتم الإرسال بصيغة واحدة متواصلة، بل تُقسَّم البيانات إلى وحدات صغيرة تُسمّى حزم البيانات. تحتوي الحزمة على معلومات عن مصدر الرسالة والوجهة وأرقام تسلسلية تساعد في إعادة تجميع البيانات عند الوصول. يضمن هذا الأسلوب المرونة والكفاءة، حيث يمكن توجيه الحزم عبر مسارات مختلفة في الشبكة حسب التوافر وحالة الازدحام، ثم جمعها وإعادة تشكيل الرسالة الأصلية عند المستقبِل.

التبديل بالتجزئة (Packet Switching) مقابل التبديل الدائري (Circuit Switching)

تقوم آلية الإنترنت على مفهوم التبديل بالتجزئة (Packet Switching) بدلاً من التبديل الدائري (Circuit Switching) المستخدم في شبكات الهاتف التقليدية. في التبديل الدائري، تُخصص قناة اتصال دائمة بين المرسل والمستقبل طوال مدة المكالمة. أما في التبديل بالتجزئة، فلا توجد قناة ثابتة؛ بل يتقاسم العديد من المستخدمين الموارد في نفس الوقت، حيث تنتقل حزمهم عبر المسارات المتاحة ديناميكيًا. تُساهم هذه الطريقة في استخدام أفضل لموارد الشبكة وتقليل التكلفة.

شبكة توصيل المحتوى (CDN)

لتسريع وصول المحتوى للمستخدمين، تستعين الشركات بـ شبكات توصيل المحتوى (Content Delivery Networks). تعتمد هذه الشبكات على نشر خوادم وسيطة (Edge Servers) في مواقع جغرافية متعددة حول العالم. عندما يطلب المستخدم محتوى من موقع معين، يتم توجيه الطلب إلى أقرب خادم CDN من موقعه الجغرافي، مما يقلل زمن الاستجابة ويحسن أداء تحميل الصفحات أو بث الفيديو. تُستخدم هذه التكنولوجيا بشكل خاص من قبل الخدمات الضخمة مثل منصات الفيديو حسب الطلب ومواقع التجارة الإلكترونية التي تتطلّب وقت استجابة قليلًا.

الأمن السيبراني وحماية البيانات

البروتوكولات والتقنيات المشفّرة

مع تزايد حجم المعاملات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات، لجأت الشبكة العنكبوتية إلى تقنيات تشفير مثل TLS/SSL التي تُطبّق في بروتوكولات HTTPS عند زيارة المواقع الآمنة. يتحقق التشفير من تأمين قنوات الاتصال ضد التنصت والاختراق، كما يضمن مصادقة هوية الموقع (Authentication) وسلامة البيانات (Integrity). كذلك يُستخدم التشفير في خدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل الفوري لحماية محتوى الرسائل.

الجدران النارية (Firewalls) وأنظمة الكشف عن الاختراق (IDS/IPS)

تُعد الجدران النارية خط الدفاع الأول للشبكات والأجهزة، إذ تقوم بمراقبة حركة البيانات الواردة والصادرة ومنع الحزم غير المصرح بها من الوصول. تتطور تقنيات الجدران النارية لتشمل وظائف أعمق مثل تفتيش المحتوى والتحقق من التطبيقات. أما أنظمة الكشف عن الاختراق (Intrusion Detection Systems) وأنظمة منع الاختراق (Intrusion Prevention Systems) فتنفذ تحليلات متقدمة للتعرف على الأنماط المشبوهة في حركة البيانات، مثل هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، وتحجبها قبل أن تتسبب في ضرر.

البرمجيات الخبيثة (Malware) وأدوات مكافحة الفيروسات

تتنوع البرمجيات الخبيثة بين فيروسات (Viruses) وأحصنة طروادة (Trojans) وبرامج الفدية (Ransomware) وغير ذلك. تنتشر عبر الروابط المشبوهة والبريد الإلكتروني المزعج (Spam) والمواقع المصابة. يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالأفراد والشركات، مثل سرقة البيانات أو تعطيل الأنظمة. من الضروري استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديث الأنظمة التشغيلية بانتظام لمنع الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون.

الاستضافة السحابية وتطوّر مراكز البيانات

مراكز البيانات (Data Centers)

تعتبر مراكز البيانات بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية التي تشغّل الإنترنت، حيث يتم فيها تخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات. تتميز بتصميم هندسي معقد يراعي الجوانب التالية:

- التبريد والتحكم في الحرارة: تحتاج الخوادم إلى بيئة مستقرة حراريًا لتعمل بكفاءة ودون تعطل.

- إمدادات الطاقة الاحتياطية: تُستخدم مولدات كهربائية وأنظمة بطاريات لضمان استمرارية العمل في حال انقطاع التيار.

- شبكات الاتصال عالية السعة: يجب توفير وصلات إنترنت فائقة السرعة وعالية الاعتمادية.

- معايير الأمان والحماية الفيزيائية: تتضمن نظم المراقبة والتحكم في الوصول المادي والوقاية من الحرائق.

تقع مراكز البيانات حول العالم في مواقع جغرافية مدروسة لتقليل تكلفة الطاقة والتبريد وتحسين زمن الاستجابة للمستخدمين.

الخدمات السحابية (Cloud Services)

أدى تطور البنية التحتية للإنترنت إلى انتشار الحوسبة السحابية، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى موارد الحوسبة (كالخوادم والتخزين وقواعد البيانات) عن بعد عبر الإنترنت. تنقسم الحوسبة السحابية عادةً إلى ثلاث فئات:

- البنية التحتية كخدمة (IaaS): توفر للمستخدمين إمكانية استئجار خوادم افتراضية والتخزين عبر منصات شركات مثل أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت أزور (Azure).

- المنصة كخدمة (PaaS): تمنح بيئة متكاملة لتطوير ونشر التطبيقات دون القلق بشأن صيانة الخوادم والبنية التحتية.

- البرمجيات كخدمة (SaaS): تُقدم تطبيقات جاهزة مثل خدمات البريد الإلكتروني عبر الويب وبرامج إدارة المشروعات.

تساعد الحوسبة السحابية في تقليل التكاليف وتحسين قابلية التوسع، كما تسهل التعاون ومشاركة البيانات بين الفرق والأفراد.

دور مزودي خدمات الإنترنت (ISPs)

يلعب مزودو خدمات الإنترنت (Internet Service Providers) دورًا حاسمًا في توفير الاتصال بالإنترنت للمنازل والشركات والمؤسسات الحكومية. يقوم مزود الخدمة بربط شبكة المستخدم بالشبكة الأكبر للإنترنت عبر البوابات الرئيسية (Internet Backbone). تتراوح خدمات الـ ISP من توفير عناوين IP ودعم فني للمشتركين، وحتى توفير تجهيزات البنية التحتية مثل المودم أو جهاز التوجيه في بعض الأحيان.

تختلف مستويات جودة الخدمة بين مزود وآخر، حيث يتنافسون في تقديم خطط إنترنت بسرعات متفاوتة، أو إضافة خدمات أخرى مثل استضافة المواقع والبريد الإلكتروني وخدمات التليفون والـ VoIP. يعتمد اختيار مزود خدمة الإنترنت في بعض الأحيان على العروض المتاحة في منطقة جغرافية معينة، إضافةً إلى العوامل المالية وجودة الدعم الفني والسمعة.

الابتكارات والتوجهات المستقبلية في الإنترنت

شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل السادس (6G)

تشير توقعات الخبراء إلى أن شبكات الجيل الخامس (5G) لن تقتصر على الهواتف الذكية فقط، بل ستفتح آفاقًا لثورة صناعية جديدة في مجالات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والمركبات المتصلة. توفّر 5G سرعات إنترنت تصل إلى عدة جيجابت/ثانية مع تأخير منخفض للغاية. أما الجيل السادس (6G)، فلا يزال في مراحله البحثية المبكرة، لكنه يُتوقع أن يقدم سرعات أعلى بعشرات المرات من 5G، بالإضافة إلى إمكانات دعم أوسع للأجهزة المتصلة والتطبيقات الفائقة الدقة مثل الواقع المعزز/الافتراضي.

إنترنت الأشياء (IoT)

يتوسّع الإنترنت ليشمل مليارات الأجهزة الذكية المتصلة، من أجهزة الاستشعار المنزلية إلى الروبوتات الصناعية. يُعرف هذا التوجه باسم إنترنت الأشياء (IoT). تساهم التقنيات اللاسلكية منخفضة الطاقة مثل بلوتوث منخفض الطاقة (BLE) وZigbee في تمكين أجهزة متعددة من تبادل البيانات والعمل بشكل متكامل. يُشكل إنترنت الأشياء رافدًا أساسيًا للتحول الرقمي في مختلف الصناعات، من إدارة المدن الذكية إلى الزراعة المتقدمة وخدمات الرعاية الصحية.

الحوسبة المتطورة (Edge Computing)

بهدف تقليل زمن التأخير وتحسين الأداء، تتجه الكثير من التطبيقات إلى الحوسبة المتطورة (Edge Computing)، حيث تتم معالجة البيانات بالقرب من مصدرها بدلاً من إرسالها إلى الخوادم المركزية البعيدة في مراكز البيانات. على سبيل المثال، يمكن أن تُعالج الكاميرات الذكية البيانات المتعلقة بالتعرف على الوجه في وحدة معالجة محلية، قبل إرسال الملخّص إلى السحابة. يساهم هذا النمط في توفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدم، مع تحسين كفاءة استخدام عرض النطاق وتخفيف الضغط على مراكز البيانات.

البلوكشين والعملات الرقمية

تغيّر تقنيات البلوكشين (Blockchain) المفهوم التقليدي لتخزين ونقل البيانات، حيث تُوزع سجلات المعاملات على شبكة من العقد المترابطة دون وجود خادم مركزي. تُستخدم هذه التقنية في العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، كما يمكن توظيفها في تطبيقات تتطلب الشفافية والأمان مثل التصويت الإلكتروني والعقود الذكية وإدارة سلاسل التوريد. يؤدي الاعتماد المتزايد على البلوكشين إلى إعادة تعريف بعض الخدمات على الإنترنت ويحفز على ابتكار نظم جديدة تمامًا.

تحديات الإنترنت العالمية

مشكلة حيادية الشبكة (Net Neutrality)

يُشير مفهوم حيادية الشبكة إلى ضرورة تعامل مزودي خدمات الإنترنت مع جميع حزم البيانات على قدم المساواة، دون تفضيل أو تمييز في سرعة التحميل أو الوصول إلى خدمات معينة. يثير هذا الموضوع جدلًا واسعًا بين الجهات التنظيمية والشركات الكبرى ومزودي الخدمات، حيث ترى بعض الأطراف ضرورة السماح بمستويات خدمة مدفوعة أو مميزة، بينما تؤكد أخرى أن هذا يخل بمبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومات، وهو أساس الإنترنت الحر.

الفجوة الرقمية (Digital Divide)

رغم الانتشار الواسع للإنترنت، لا يزال هناك تباين كبير في مدى توفر الوصول الشبكي بجودة عالية بين الدول الغنية والفقيرة، وبين المناطق الحضرية والريفية. يؤدي هذا التفاوت إلى حرمان مجتمعات كاملة من الفرص التعليمية والاقتصادية والتكنولوجية التي يوفرها الإنترنت. تعمل جهات حكومية ومنظمات دولية على سد الفجوة الرقمية عبر دعم مشاريع توصيل المناطق النائية بالكابلات البحرية أو الأقمار الاصطناعية وتمويل خطط التدريب والتعليم الرقمي.

الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تصاعدت المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها من قبل الشركات والحكومات لأغراض مختلفة، مثل الإعلانات الموجّهة أو المراقبة. تطالب هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان بسن تشريعات قوية تحمي بيانات المستخدمين، وتلزم الشركات بالإفصاح عن طريقة تعاملها مع البيانات. في المقابل، يستمر الابتكار في أدوات وتقنيات تعطيل التتبع الرقمي وحماية الخصوصية، ما يطرح تساؤلات بشأن التوازن بين حرية الابتكار وحق المستخدم في الخصوصية.

جدول يلخّص أبرز وسائل الإنترنت ومزاياها

| الوسيلة | السرعة المحتملة | المزايا | العيوب |

|---|---|---|---|

| الاتصال الهاتفي (Dial-up) | حتى 56 كيلوبت/ث | إمكانية استخدام خطوط الهاتف التقليدية | سرعة بطيئة، تقطع خط الهاتف أثناء الاتصال |

| DSL | عدة ميجابت/ث إلى مئات الميجابت/ث | لا يقطع خط الهاتف، توافر واسع | سرعات محدودة مقارنة بالألياف، تتأثر بجودة الكابلات |

| الألياف البصرية (Fiber) | حتى جيجابت/ث وربما أكثر | سرعات عالية جدًا، استقرار الاتصال | تكلفة أعلى، قد لا تتوافر في كل المناطق |

| الشبكات الخلوية (3G/4G/5G) | من مئات كيلوبت/ث إلى جيجابت/ث | لاسلكية، سهلة الاستخدام أثناء التنقل | تتأثر بالتغطية وجودة الشبكة، قد تكون باقات البيانات محدودة |

| الاتصال الفضائي (Satellite) | من عدة ميجابت/ث إلى عشرات الميجابت/ث | متاح في المناطق النائية، تغطية شاملة | تكلفة مرتفعة، تأخير عالي نسبيًا |

المزيد من المعلومات

الخلاصة

مصادر ومراجع