معمارية الشبكة Network Architectures

تُعَدّ معمارية الشبكة (Network Architecture) من الركائز الأساسية في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تحدد الأُطر والمبادئ التي تُبنَى عليها البنية التحتية للشبكات الرقمية بمختلف أنواعها. يعتمد تصميم الشبكات الحديثة على مجموعة من المفاهيم القياسية والنماذج المرجعية التي تتكامل فيما بينها، لتوفير اتصالات آمنة وموثوقة وسريعة لنقل البيانات بين الأجهزة والمستخدمين والتطبيقات في البيئات المختلفة. تتناول هذه المقالة – التي تتسم بالطول والتفصيل – معمارية الشبكة من منظور تقني شامل، بدءاً بالنماذج المرجعية التقليدية مثل نموذج الطبقات (OSI وTCP/IP) وصولاً إلى أحدث المفاهيم المعمارية مثل الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) والشبكات الافتراضية (NFV) والحلول المعاصرة للاتصالات واسعة النطاق.

من الضروري في البداية فهم الدوافع الرئيسة وراء تطور معمارية الشبكة، إذ إن تعقيد الأنظمة المعلوماتية وشمولية الخدمات الرقمية يفرضان تناسقاً عالياً بين مكونات الشبكة المختلفة. تقدّم المعماريات إطاراً تنظيمياً لتوحيد العمليات والبروتوكولات وآليات الاتصال، وهو ما يسهم في قابلية التوسع (Scalability) والتشغيل البيني (Interoperability) بين الأنظمة المتنوعة. تهدف هذه المقالة إلى الخوض في تفاصيل معمارية الشبكة وأهم عناصرها وتقنياتها، وكذلك استعراض التطوّرات التاريخية والمستقبلية في هذا المجال.

أهمية معمارية الشبكة في عالم التكنولوجيا والاتصالات

المعمارية الشبكية تُعتبر بمثابة الخطة الهندسية أو التصميم الهيكلي الذي يحدد كيفية اتصال الأجهزة والبرامج والخدمات ببعضها البعض. تلعب هذه المعمارية دوراً محورياً في تحديد أداء الشبكة وجودتها وأمانها. ومن أهم الجوانب التي تُبرز أهمية معمارية الشبكة:

- قابلية التوسع: فكلما كانت المعمارية مرنة ومنظمة على أسس واضحة، ازداد سهولة إضافة أو تعديل المكونات (أجهزة، خوادم، تطبيقات) دون التأثير على الأداء الكلّي.

- التشغيل البيني: يؤدي التوافق القياسي بين أجزاء الشبكة إلى تعزيز القدرة على تبادل المعلومات بين أنظمة وشركات وأجهزة مختلفة، مما يعزز عالمية الخدمات.

- الأمن والحماية: المعمارية الجيدة تتضمن مستويات متتالية من الحماية الأمنية (Security Layers)، ما يساعد في حماية البيانات والتطبيقات والشبكة ذاتها من الاختراقات.

- إدارة الشبكة: وجود بنية واضحة المعالم يساعد في تبسيط عمليات الإدارة والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها (Troubleshooting).

- الاستدامة والموثوقية: معمارية الشبكة المحكمة تُسهِّل توفير خدمات موثوقة، وتضمن استمرارية الأعمال حتى في حالات الفشل الجزئي.

في ضوء هذه الأهمية، ننتقل الآن إلى استعراض النماذج المرجعية (Reference Models) الأساسية في عالم الشبكات، لأنها تُعَدّ حجر الزاوية لفهم المعماريات المختلفة.

النماذج المرجعية الأساسية في الشبكات

تطور علم الشبكات عبر عقود من البحث والتطبيق العملي، وتمخض عن ذلك ظهور نماذج مرجعية تساعد في توحيد المبادئ والمفاهيم التي تقوم عليها الشبكات. من أبرز هذه النماذج: نموذج الاتصال المفتوح (OSI) ونموذج TCP/IP.

نموذج OSI (Open Systems Interconnection)

تم تطوير نموذج OSI من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) لتقسيم مهام الاتصال الشبكي إلى سبع طبقات (Layers)، بهدف تسهيل تصميم البروتوكولات وضمان قابلية التوافق والتشغيل البيني. تتلخص الطبقات السبع في الآتي:

- الطبقة المادية (Physical Layer): تهتم بالخصائص الفيزيائية للاتصال، مثل نوع الوسائط الناقلة (كوابل نحاسية، ألياف ضوئية، اتصال لاسلكي) وتحديد سرعات الإرسال.

- طبقة ربط البيانات (Data Link Layer): تعالج أخطاء النقل على مستوى الوصلة، وتتحكم في التدفق وتجزئة الإطارات (Frames) وعناوين MAC.

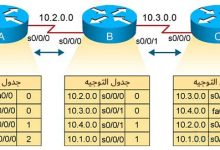

- طبقة الشبكة (Network Layer): تُعنَى بالتوجيه (Routing) وتحديد المسارات المنطقية بين الأجهزة عبر عناوين IP أو بروتوكولات مماثلة.

- طبقة النقل (Transport Layer): تضمن الإرسال الموثوق للبيانات والتحكم في التدفق والتجزئة على مستوى الرزم (Segments).

- طبقة الجلسة (Session Layer): تدير الاتصالات وتتابع الجلسات بين التطبيقات وتوفر آليات المزامنة.

- طبقة العرض (Presentation Layer): تُنظّم تنسيقات البيانات وضغطها وتشفيرها وفك تشفيرها.

- طبقة التطبيقات (Application Layer): توفّر الواجهة المباشرة للمستخدم من خلال بروتوكولات مثل HTTP وSMTP وFTP وغيرها.

على الرغم من أن نموذج OSI قلّ استخدامه العملي لصالح نموذج TCP/IP، إلا أنه ما زال مهماً كمرجع تعليمي لتوضيح الفروقات بين مهام الطبقات المختلفة.

نموذج TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

يُعَدّ نموذج TCP/IP هو الأساس المعماري الذي تقوم عليه الإنترنت. ورغم أنه يُختصر عادةً إلى أربع أو خمس طبقات، إلا أن بنيته قابلة للمقارنة مع نموذج OSI. يمكن تفصيل طبقاته في أربع مجموعات:

- طبقة الوصول إلى الشبكة (Network Access Layer): تشمل الطبقة المادية وطبقة ربط البيانات في OSI.

- طبقة الإنترنت (Internet Layer): تتحكم في العنونة وتوجيه الرزم من خلال بروتوكولات مثل IP وICMP وARP.

- طبقة النقل (Transport Layer): تضم بروتوكولي TCP وUDP، وتُعنى بالاتصال الموثوق وغير الموثوق.

- طبقة التطبيقات (Application Layer): تشمل البروتوكولات والتطبيقات المختلفة مثل HTTP وDNS وFTP وغيرها.

يمتاز هذا النموذج بالبساطة والعملية، مما جعله النموذج الأكثر استخداماً في العالم اليوم.

التطوّر التاريخي لمعمارية الشبكات

شهدت معمارية الشبكات تحولات جذرية منذ البدايات الأولى لعصر الحوسبة والاتصالات. بدأ الأمر بشبكات صغيرة متباينة، ثم تطوّر إلى شبكات مؤسسية كبيرة، وأخيراً انتقلت المعمارية إلى ما نعرفه اليوم بالإنترنت والشبكات السحابية والبرمجيات الذكية. فيما يلي نرسم الخطوط التاريخية الرئيسة لهذا التطور:

البدايات (الستينيات والسبعينيات)

- ARPANET: في نهاية الستينيات، مولت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة (ARPA) في الولايات المتحدة مشروع ARPANET، والذي كان النواة الأولى لشبكات الحاسب المتصلة.

- المقاييس البدائية: كان التركيز على ربط الجامعات والمؤسسات البحثية، وظهرت بروتوكولات بدائية مثل NCP (Network Control Protocol).

- مبدأ تبديل الرزم (Packet Switching): طرحت ARPANET مفهوم تبديل الرزم، ما مهد الطريق لنموذج TCP/IP في ما بعد.

الثمانينيات والتسعينيات

- ظهور TCP/IP: تطور نموذج TCP/IP في أوائل الثمانينيات، واعتمدته وزارة الدفاع الأمريكية معياراً في الشبكات.

- انتشار شبكات LAN: شهدت الثمانينيات انتشار شبكات المناطق المحلية (LAN) في المؤسسات، مثل إيثرنت (Ethernet) وToken Ring.

- مزاوجة الأنظمة المتباينة: في هذه الفترة برزت أهمية المعماريات القياسية مثل OSI للربط بين الأنظمة المختلفة.

- شبكة الويب العالمية (WWW): في أوائل التسعينيات، قدم تيم بيرنرز لي بروتوكول HTTP ولغة HTML، ما فتح الباب أمام عهد جديد للإنترنت.

ما بعد عام 2000

- النطاق العريض (Broadband): تسارعت اتصالات الإنترنت بأشكال مثل ADSL والألياف البصرية، ما دفع إلى الحاجة لبنية تحتية أقوى.

- الاتصالات اللاسلكية: ساهم توسع تقنيات Wi-Fi والجيل الثالث والرابع في تعميم الوصول إلى الإنترنت.

- الشبكات الافتراضية والحوسبة السحابية: ظهرت الحاجة إلى نماذج جديدة تسمح بالاستفادة من الموارد الحاسوبية عن بعد، فبرزت المفاهيم الافتراضية (Virtualization) والمعمارية السحابية.

- الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN): برزت الحاجة إلى فصْل طبقة التحكم عن طبقة التوجيه المادي، لإدارة الشبكة بمرونة عالية.

التصنيفات الأساسية لمعمارية الشبكة

عادةً ما تُصنّف معمارية الشبكة بناءً على النطاق الجغرافي أو الطوبولوجيا أو أسلوب الإدارة. ولكل تصنيف مميزاته وعناصره الفنية التي تميّزه عن غيره. في ما يلي أهم التصنيفات:

حسب النطاق الجغرافي

- شبكات المناطق الشخصية (PAN): مثل اتصال البلوتوث بين الأجهزة الشخصية.

- شبكات المناطق المحلية (LAN): مثل شبكات المؤسسات الداخلية، وتعتمد عادةً على تقنية الإيثرنت.

- شبكات المناطق الواسعة (WAN): مثل الشبكات الربطية بين فروع الشركات المنتشرة حول العالم.

- الشبكة الإقليمية (MAN): تغطي نطاقاً حضرياً أو إقليمياً معتمدة على ألياف بصرية أو تقنيات لاسلكية واسعة.

حسب الطوبولوجيا (Topology)

- الطوبولوجيا النجمية (Star Topology): ترتبط جميع العقد (Nodes) بمركز تحكم مركزي (Hub or Switch).

- الطوبولوجيا الحلقية (Ring Topology): ترتبط العقد على شكل حلقة متتالية.

- الطوبولوجيا الخطية (Bus Topology): يشترك جميع الأجهزة في قناة اتصال واحدة.

- الطوبولوجيا الشبكية (Mesh Topology): ترتبط العقد ببعضها البعض مباشرةً لتوفير مسارات متعددة.

حسب الإدارة (Client-Server vs Peer-to-Peer)

- معمارية العميل/الخادم (Client/Server): حيث تُدار التطبيقات والخدمات من خادم مركزي، ويتصل العملاء بهذا الخادم لطلب الخدمات.

- معمارية الند للند (P2P): تتشارك العقد الموارد بشكل مباشر دون الحاجة لخادم مركزي.

طوبولوجيا الشبكة والبروتوكولات ذات الصلة

الطوبولوجيا تشير إلى الشكل المنطقي أو الفيزيائي لترابط العقد في الشبكة. لكل طوبولوجيا خصائص تتعلق بالأداء، والمرونة، وقابلية التوسع. كما تظهر بروتوكولات محددة مناسبة لكل طوبولوجيا:

الطوبولوجيا النجمية (Star)

أكثر الطوبولوجيات شيوعاً في شبكات LAN؛ حيث يستخدم سويتش (Switch) أو موزّع (Hub) كنقطة مركزية. تُسهّل عملية إضافة الأجهزة أو عزلها، مما يجعلها مناسبة لمكاتب الشركات والمؤسسات التعليمية.

البروتوكولات والدعم

- يُستخدم الإيثرنت (Ethernet) عبر وصلات الأسلاك النحاسية أو الألياف البصرية.

- يدعم بروتوكولات مثل IPv4 وIPv6 على مستوى الشبكة.

الطوبولوجيا الحلقية (Ring)

تتصل كل عقدة بالعقدة التي تليها، ليشكّلوا حلقة مغلقة. كان ذلك شهيراً في شبكات Token Ring التابعة لشركة IBM، حيث تنتقل الرمزية (Token) بين العقد لتنظيم الإرسال.

البروتوكولات والدعم

- بروتوكول Token Ring.

- تقنيات مثل FDDI (Fiber Distributed Data Interface) في الشبكات الحلقية العالية السرعة.

الطوبولوجيا الخطية (Bus)

تعتمد على حافلة مشتركة (Shared Bus) يتصل بها جميع الأجهزة. تُعد من أبسط الطوبولوجيات من حيث التصميم، إلا أنها تواجه مشكلة الاختناقات وانهيار الأداء عند زيادة عدد الأجهزة.

البروتوكولات والدعم

- الإيثرنت القديم (10BASE-2 أو 10BASE-5).

- الكوابل المحورية (Coaxial Cables).

الطوبولوجيا الشبكية (Mesh)

توفر اتصالاً متعدد المسارات بين العقد، ما يضمن المرونة العالية في حال فشل أحد المسارات. تُستخدم في البيئات الحرجة التي تتطلب موثوقية قصوى، مثل شبكات مُزوّدي الخدمة (ISP) والشبكات العسكرية.

البروتوكولات والدعم

- بروتوكولات التوجيه المتقدمة مثل OSPF وBGP.

- تقنيات الاستشعار اللاسلكية (Wireless Sensor Networks) أحياناً تُوظّف طوبولوجيا Mesh لمرونتها.

المفاهيم الحديثة في معمارية الشبكة

مع تطوّر التقنيات وازدياد الطلب على خدمات رقمية مبتكرة، ظهرت مفاهيم معمارية جديدة تهدف إلى تحسين الأداء والمرونة والأمن. من أبرزها:

الشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN)

تعتمد فكرة SDN على فصل طبقة التحكم (Control Plane) عن طبقة التوجيه المادي (Data Plane)، مما يمنح مديري الشبكات تحكماً مركزياً ذكياً عبر برنامج تحكم (SDN Controller). ذلك يتيح:

- تخصيص الموارد بشكل ديناميكي استجابةً لظروف الشبكة.

- تحديث سياسات التوجيه والأمن مركزياً.

- تقليل التكلفة والوقت اللازمين لإدارة الشبكات التقليدية.

افتراضية وظائف الشبكة (NFV)

تسمح NFV بتشغيل وظائف الشبكة مثل الموجّهات والجدران النارية كبرامج افتراضية على أجهزة خادمة قياسية، بدلاً من استخدام أجهزة متخصصة. يتيح ذلك:

- توسيع سعة الشبكة أو تقليصها بناءً على متطلبات الحمل.

- توفير التكلفة التشغيلية والهاردوير.

- ضمان مرونة عالية في نشر الخدمات.

الحوسبة السحابية (Cloud Computing)

أثرت السحابة على معمارية الشبكة من خلال نقل جزء كبير من عبء المعالجة والتخزين إلى مراكز البيانات البعيدة. تتطلب هذه البيئة:

- بنية تحتية واسعة النطاق (Data Centers) متصلة عبر شبكات عالية السرعة.

- نماذج أمان متطورة لحماية البيانات في بيئات مشتركة.

- تقنيات توجيه ذكية لتقليل زمن الوصول (Latency) وزيادة سرعة الاستجابة.

الشبكات القائمة على السياسات (Intent-Based Networking)

يتم التعبير عن أهداف وسياسات الشبكة بلغات عالية المستوى بدلاً من الأوامر التقليدية منخفضة المستوى. يستخدم النظام تقنيات ذكاء اصطناعي وتحليلية لإدارة توزيع الموارد والإعدادات المناسبة تلقائياً.

تقنيات شبكات الجيل الخامس (5G) وما بعدها

أثّرت شبكات 5G جذرياً على معمارية الاتصالات، إذ باتت تدمج بين الشبكات الخلوية والشبكات المعرفة بالبرمجيات والشبكات الافتراضية لتقديم خدمات غنية بالبيانات بزمن وصول منخفض. تعتمد 5G على:

- تقسيم الشبكة (Network Slicing): تخصيص أجزاء من البنية التحتية لتلبية متطلبات خدمة معينة.

- النسيج السحابي (Cloud-Native): تتحرك معظم خدمات 5G نحو منصّات سحابية مرنة.

- تكامل إنترنت الأشياء (IoT): دعم هائل لربط مليارات الأجهزة وإنترنت الأشياء الصناعي.

دور الأمن في معمارية الشبكة

الأمن مكوّن أساسي لا يمكن فصله عن تصميم الشبكات الحديثة، فهو يتغلغل في كل طبقة من طبقات المعمارية. تتضمن الجوانب الأمنية:

- التشفير (Encryption): تأمين البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكة.

- الجدران النارية (Firewalls): تصفية حزم البيانات بناءً على سياسات الأمان.

- أنظمة كشف الاختراق (IDS) ومنع الاختراق (IPS): مراقبة النشاطات المشبوهة واتخاذ إجراءات فورية.

- تقنيات المصادقة القوية: مثل الشهادات الرقمية والبنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI).

- تقسيم الشبكة (Segmentation): فصل الأجزاء الحيوية عن الأخرى للحد من انتشار الهجمات.

مع ظهور تقنيات السحابة وإنترنت الأشياء، ازدادت الحاجة إلى نماذج جديدة للحماية تُدار بمرونة عالية، ما أفرز أساليب كالأمن الصفري الثقة (Zero Trust Security) ودمج الأمان في كل طبقة من طبقات الشبكة.

الشبكات اللاسلكية ومعمارياتها

تختلف معمارية الشبكة اللاسلكية عن الشبكات السلكية في اعتمادها على بروتوكولات راديوية وإشارات كهرومغناطيسية. من أبرز تقنيات الشبكات اللاسلكية:

شبكات Wi-Fi

تنتشر في البيئات المنزلية والشركات، وتعتمد على معايير 802.11 (a/b/g/n/ac/ax…). تتميز:

- سهلة التركيب والاستخدام.

- يدعم التشفير عبر بروتوكولات مثل WPA2 وWPA3.

- مناسبة للتنقّل وقابلية الحركة.

الشبكات الخلوية (Cellular Networks)

تشتمل على أجيال متعددة (2G، 3G، 4G، 5G)، وتتميز بالتغطية الواسعة والقدرة على الاتصال أثناء الحركة بسرعات متزايدة، خاصة مع تطور الأجيال الحديثة.

الشبكات اللاسلكية واسعة النطاق (WMAN)

مثل WiMAX بترددات مرخصة وغير مرخصة، تستخدم في توفير إنترنت لمسافات بعيدة قد تصل لعشرات الكيلومترات.

الشبكات المخصصة (Ad Hoc Networks)

لا تعتمد على بنية تحتية ثابتة، تتواصل العقد مباشرة فيما بينها، ما يُعد مفيداً في البيئات الطارئة والعسكرية.

الشبكات الافتراضية والمعمارية السحابية

تُعدّ الشبكات الافتراضية (Virtual Networking) العمود الفقري للحوسبة السحابية (Cloud Computing)، حيث تتيح نقل مكونات الشبكة (الموجّهات والمحولات والجدران النارية) إلى طبقة افتراضية. يشمل ذلك:

- تقسيم الشبكة باستخدام VLANs: فصل حركة المرور والموارد بين عدة شبكات افتراضية على نفس البنية التحتية الفعلية.

- تقنيات Overlay مثل VXLAN: لتمكين التوسع الهائل في الشبكات الافتراضية وإدارة التوجيه.

- خدمات توجيه وافتراضية على السحابة: مثل خدمات AWS VPC أو Azure Virtual Network التي تسمح بنشر نماذج الشبكات في مراكز بيانات بعيدة.

يتيح هذا النهج مرونةً غير مسبوقة في إدارة الشبكة، ويقلل الحواجز المادية التي كانت تحدّ من ابتكارية المصمّمين والمسؤولين.

جدول مقارنة بين أهم النماذج المعمارية الحديثة

| النموذج | المفهوم الأساسي | الفوائد الأساسية | التحدّيات |

|---|---|---|---|

| SDN | فصل طبقة التحكم عن طبقة التوجيه | مرونة، تحكم مركزي، قابلية برمجة | أمن تحكم مركزي، تبني بطيء في بعض المؤسّسات |

| NFV | تشغيل وظائف الشبكة كبرامج افتراضية | توفير تكاليف، قابلية التوسع الديناميكي | أداء الأجهزة الافتراضية أقل من الأجهزة المادية في بعض الحالات |

| Cloud Computing | نقل موارد المعالجة والتخزين للشركات السحابية | توفير تكاليف، سرعة نشر، مرونة | مخاوف أمنية، اعتماد على مزوّد خارجي |

| Intent-Based Networking | التعبير عن الأهداف بدلاً من الإعدادات التفصيلية | بساطة إدارة، تقليل الأخطاء البشرية | تعقيد في التصميم، حاجة لحلول ذكاء اصطناعي |

| 5G Architectures | تقسيم الشبكة ودعم تقنيات لاسلكية متقدمة | سرعات عالية، زمن وصول منخفض، دعم كثيف للأجهزة | البنية التحتية مكلفة، الحاجة لتكامل مع شبكات قديمة |

الحوسبة الطرفية (Edge Computing) وأثرها على معمارية الشبكة

يُشير مفهوم الحوسبة الطرفية إلى نقل جزء من قدرات المعالجة والتخزين أقرب إلى مكان تواجد البيانات والمستخدمين، بدلاً من الاعتماد على مراكز البيانات المركزية البعيدة. يوفّر هذا المفهوم:

- تقليل زمن الوصول: حيث لا تحتاج البيانات للسفر عبر مسافات طويلة لمعالجتها.

- تخفيف الضغط على الشبكة الأساسية: من خلال معالجة مسبقة للبيانات قبل إرسالها.

- دعم تطبيقات الوقت الفعلي: مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز.

من ناحية معمارية، تندمج الحوسبة الطرفية مع الشبكات الحديثة لتوفير بنية موزّعة (Distributed Architecture) أكثر توازناً في استخدام الموارد.

دور الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في تطوير معمارية الشبكة

تشهد معمارية الشبكة ثورة جديدة بفضل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في إدارة وتشغيل الشبكات. تتراوح التطبيقات من اكتشاف الأعطال والتنبؤ بها، إلى إدارة الحركة (Traffic Engineering) وصولاً إلى أتمتة سياسات الأمان.

أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات

- تحليل الأنماط المرورية: تُستخدم خوارزميات تعلم الآلة لاكتشاف سلوكيات مرور البيانات الشاذة التي قد تشير إلى هجمات إلكترونية أو أخطاء تكوين.

- التنبؤ بالأعطال: يمكن لأنظمة التعلم العميق التنبؤ بمناطق فشل محتملة، مما يسمح بإجراءات استباقية.

- إدارة الموارد الديناميكية: توزيع النطاق الترددي والموارد تلقائياً حسب احتياجات التطبيق وعبء الشبكة.

مفاهيم متقدمة في معمارية الشبكة

علاوة على ما سبق، هناك مجموعة من المفاهيم الجديدة التي بدأت تكتسب زخماً كبيراً في تصميم الشبكات الحديثة:

Service Mesh

في البيئات السحابية المعتمدة على الحاويات (Containers)، تُنفّذ تطبيقات كثيرة كخدمات صغيرة (Microservices). تحتاج هذه الخدمات إلى إدارة دقيقة لعملية الاكتشاف (Service Discovery) والمراقبة والتوجيه (Routing) وحماية الاتصالات عبر بروتوكولات تشفيرية. يأتي دور Service Mesh ليقدّم طبقة بنية تحتية مشتركة لهذه الخدمات لتسهيل الاتصال فيما بينها.

الشبكات العميقة (Dark and Deep Networks)

لا يقصد بها الدارك ويب بل بعض شبكات البحوث والتطوير الداخلي التي لا تظهر على الإنترنت العام، وتعتمد بروتوكولات خاصة أو حتى بروتوكولات قياسية مع عناوين مخفية. تهدف هذه الشبكات لمزيد من الخصوصية والأمان في تبادل البيانات.

هندسة ضبابية (Fog Computing)

تمزج بين الحوسبة الطرفية والسحابية. تتوزع عمليات المعالجة على عدة طبقات تشمل الأجهزة الطرفية وأجهزة الضباب (Fog Nodes) ومراكز البيانات السحابية. تُستخدم في التطبيقات التي تحتاج لمعالجة آنية قريبة من المستخدم، وفي الوقت ذاته تحتاج لقدرات سحابية لمعالجة البيانات الضخمة.

الشبكات الضوئية الذكية

تعتمد على الألياف الضوئية وتقنيات الموجات الضوئية المتعددة (WDM) وتستخدم تحكماً مركزياً لإعادة تشكيل مسارات الضوء وتخصيص السعات حسب الحركة. تتيح عرض نطاق هائل وسرعات عالية جداً مقارنةً بالشبكات الكهربائية التقليدية.

معايير التصميم الرئيسة في معمارية الشبكات

عند تصميم أي بنية شبكية، يأخذ المهندسون في الحسبان مجموعة من العوامل التي تحدد أفضل الممارسات (Best Practices)، وتشمل:

- قابلية التوسع (Scalability): تضمن أن المعمارية تدعم التوسّع في عدد الأجهزة وحجم المرور.

- التوافرية (Availability): استخدام وسائل التكرار (Redundancy) وتجاوز الفشل (Failover) لضمان استمرارية الخدمة.

- الأمن (Security): إدراج مبادئ الدفاع متعدد الطبقات (Defense in Depth)، وعزل الشبكات (Network Segmentation).

- الكفاءة (Efficiency): اختيار الطوبولوجيات والبروتوكولات التي تقلل من التأخير وفقدان الحزم.

- القابلية للإدارة (Manageability): تضمين أدوات رصد وتحليل وإدارة مركزية تدعم التشغيل الآلي.

- التكلفة الإجمالية (Total Cost of Ownership): موازنة بين تكاليف التأسيس والتشغيل والصيانة على المدى الطويل.

الاتجاهات المستقبلية في معمارية الشبكة

مع استمرار التطور التقني وظهور احتياجات جديدة، تتجه معمارية الشبكة نحو مزيد من الذكاء والتحكّم الموزّع. من أبرز الاتجاهات:

الشبكات المعرّفة بالذكاء الاصطناعي (AI-Defined Networks)

قد تتحوّل الشبكات في المستقبل إلى كيانات ذاتية التنظيم (Self-Organizing) تعتمد على خوارزميات ذكية لاتخاذ القرارات في الزمن الفعلي حول التوجيه وإدارة الموارد واكتشاف الأعطال.

الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)

في المصانع والمرافق الحيوية، ستدمج الشبكات بين البيانات الضخمة وتحليلات الوقت الفعلي لتنسيق الروبوتات وخطوط الإنتاج بشكل ذكي، مما قد يستلزم بنية شبكية ذات زمن وصول شبه معدوم.

تقنيات الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية

مشاريع مثل Starlink (سبيس إكس) وغيرها تسعى لتوفير إنترنت عالي السرعة عبر أقمار صناعية منخفضة المدار. ينتج عن ذلك طبقات جديدة في معمارية الشبكة تتطلب تنسيقاً دقيقاً مع البنية التحتية الأرضية.

أمان الشبكات الكمومية (Quantum Networking Security)

مع بروز الحوسبة الكمومية، قد تتأثر بروتوكولات التشفير التقليدية. هناك أبحاث متقدمة في توظيف التشفير الكمومي والاتصالات الكمومية لتعزيز أمن الشبكات.

دور معمارية الشبكة في التحوّل الرقمي والمؤسسي

لا يقتصر تأثير معمارية الشبكة على النواحي التقنية فقط، بل يتعدى ذلك ليؤثر على الأطر المؤسسية وبيئة الأعمال في ظل التحوّل الرقمي المتسارع. فالخدمات المالية والتجزئة والرعاية الصحية والحكومات الإلكترونية كلها باتت تعتمد بشكل جذري على البنية التحتية الشبكية لتحقيق:

- تجربة مستخدم أفضل: تقليل زمن الانتظار وتعزيز موثوقية الخدمات.

- تحليلات وتحسين الأداء: استخدام البيانات الواردة من الشبكة في اتخاذ قرارات استراتيجية.

- تعزيز الأمان والخصوصية: حماية البيانات الحساسة للعملاء والشركاء.

- الابتكار المستمر: إتاحة الفرصة لتطبيقات وخدمات جديدة في مجالات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والروبوتات.

توافق مع المعايير الدولية

معيارية الشبكات ليست مجرد توصيات فنية، بل هي إحدى روافد توحيد المعايير على الصعيد العالمي، مما يسمح بتشغيل الشبكات والأجهزة المختلفة معاً. تعتمد المعماريات على مؤسسات ومعاهد أبحاث من بينها:

- IETF (Internet Engineering Task Force): تضع المعايير للبروتوكولات الأساسية مثل TCP/IP وHTTP.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): مسؤولة عن المعايير المتعلقة بالإيثرنت وواي فاي.

- ITU (International Telecommunication Union): تضع معايير الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- ETSI (European Telecommunications Standards Institute): نشطة في مجالات مثل NFV و5G.

يضمن الالتزام بهذه المعايير أن تكون حلول الشبكة قابلة للتشغيل المتبادل، وتحافظ على قدر كبير من الأمان والاستقرار.

أبرز التحدّيات التي تواجه معمارية الشبكات اليوم

على الرغم من التقدّم السريع في عالم الشبكات، إلا أن هناك تحديات ملحّة يجب التصدي لها:

- الأمن السيبراني: يزداد تعقيد الهجمات الإلكترونية مع تنوّع أساليب الاختراق وظهور برمجيات الفدية والهجمات المتقدمة.

- الخصوصية: تكدّس البيانات الشخصية والصناعية في خوادم سحابية يتطلب ضوابط حازمة.

- الكثافة السكانية الرقمية: ملايين الأجهزة الجديدة (IoT) تتصل بالشبكة سنوياً، ما يتطلّب توسيع نطاق العناوين (IPv6) وإدارة ذكية.

- قابلية التطوير: الكثير من الشركات تعتمد بُنى قديمة (Legacy Systems) يجب دمجها مع الأنظمة الحديثة.

- الحجم الهائل للبيانات: ظهور البيانات الضخمة (Big Data) يفرض أعباء على سعة الشبكة وتخزينها.

- التوافق مع التقنيات الجديدة: مثل 5G، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الطرفية؛ يستلزم تحديثات بنيوية متلاحقة.

أفضل الممارسات في دمج التكنولوجيا الحديثة مع المعمارية التقليدية

لا تندثر المعمارية التقليدية بمجرد ظهور تكنولوجيا جديدة؛ بل غالباً ما يجري دمج الحلول المتقدمة مع الأنظمة القائمة لتوسيع الوظائف وتحسينها. من أفضل الممارسات في هذا الشأن:

- بناء بنية هجينة: المزج بين الشبكة التقليدية والشبكات الافتراضية/السحابية لضمان الانتقال التدريجي.

- التركيز على أتمتة الإدارة: يمكن نشر أدوات أتمتة لضبط الإعدادات وتوزيع الموارد بشكل سريع ومنهجي.

- التدريب والتوعية: الاستثمار في رفع كفاءة العاملين في مجالات تقنيات SDN وNFV والأمن الشبكي الحديث.

- التخطيط المسبق: إجراء تحاليل متأنّية حول السيناريوهات المحتملة والتحديات قبل تنفيذ أية تقنية جديدة.

دراسة حالة: تطبيق SDN وNFV في الشبكات المؤسسية

قدمت إحدى الشركات الكبرى (على سبيل المثال لا الحصر) مشروعاً لتحديث شبكة مركز بياناتها (Data Center). كانت الخطوات العملية كالتالي:

- تقييم الوضع الحالي: تحديد الأعطال المتكررة والحاجة إلى تخصيص الموارد مع ارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة.

- اعتماد تقنية SDN: تثبيت وحدة تحكم مركزية لتوزيع سياسات التوجيه ومسارات البيانات.

- تطبيق NFV: استبدال بعض الأجهزة المادية بوظائف افتراضية مثل موازن الأحمال (Load Balancer) والـFirewall.

- نتائج: تضاعفت سرعة نشر الخدمات الجديدة، وانخفض وقت الانقطاع، وتم تحسين إدارة الموارد بشكل لافت.

يعكس هذا المثال كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تحدث نقلة نوعية في معمارية الشبكة المؤسسية.

اعتبارات الأداء في تصميم معمارية الشبكة

يهدف أي مصمم للشبكة إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الممكن. لذلك يجب مراعاة:

- زمن الاستجابة (Latency): اختيار المسارات الأقصر أو الأكثر كفاءة، وتقليل عدد القفزات (Hops).

- معدل الإنتاجية (Throughput): زيادة عرض النطاق الترددي وتجنب الازدحام في وصلات حيوية.

- جودة الخدمة (QoS): تطبيق آليات جدولة وتحديد أولويات حركة المرور حسب نوع التطبيق.

- تجنّب الحلقات (Loop Avoidance): استخدام بروتوكولات مثل Spanning Tree في شبكات الطبقة الثانية.

- موازنة الأحمال (Load Balancing): توزيع الحركة المرورية على مسارات وأجهزة متعددة.

أثر إنترنت الأشياء (IoT) على معمارية الشبكة

إحدى أعظم الثورات التقنية في العقد الأخير تمثّلت في ربط الأجهزة الذكية بالإنترنت، بما في ذلك الحساسات والكاميرات والآلات والمركبات. تتسبب هذه الطفرة في:

- انفجار عددي في أجهزة الشبكة: الحاجة الماسّة لمزيد من عناوين IP وحلول إدارة الأجهزة.

- أنماط مرور جديدة: كثير من أجهزة إنترنت الأشياء ترسل بيانات صغيرة متكررة، مما يتطلب نماذج جديدة للبروتوكولات وتخصيص الموارد.

- مخاطر أمنية أكبر: قد يكون من الصعب تأمين كل جهاز IoT منفرداً، مما يفتح ثغرات إذا لم تُعتمد معايير أمنية صارمة.

- مقاربة حوسبة طرفية/ضبابية: غالباً ما تُدمج الحوسبة الطرفية لإدارة البيانات محلياً قبل إرسالها للمنصة السحابية.

التحديات البيئية والاستدامة في تصميم الشبكات

مع ارتفاع استهلاك الطاقة والتوسع في البنى التحتية، بات الاستدامة البيئية من الاعتبارات المهمة. يدفع ذلك نحو:

- تصميم مراكز بيانات خضراء: اعتماد تقنيات تبريد أقل استهلاكاً للطاقة.

- تقليل البصمة الكربونية: استخدام معالجات موفرة للطاقة وأجهزة توجيه ذكية.

- النقل الفعال للبيانات: تخفيض التكرار غير الضروري للبيانات عبر الشبكات.

التخطيط الطويل المدى لمعمارية الشبكات

المؤسسات الكبرى تضع خططاً خمسية أو عشرية لتحديث بنيتها التحتية الشبكية. تأخذ هذه الخطط في الاعتبار التقنيات الصاعدة واحتياجات العملاء والتوسّع الإقليمي أو العالمي. تشمل مراحل التخطيط:

- تحليل المتطلبات: تحديد الخدمات المطلوب تقديمها وتوقع النمو المستقبلي.

- تصميم معماري مفصّل: اختيار تقنيات وأجهزة وشركاء تلائم الرؤية المستقبلية.

- التنفيذ التجريبي: اختبار نموذج مصغر (Pilot) قبل تطبيقه واسع النطاق.

- التقييم والتحسين المستمر: مراجعة الأداء والأمن بشكل دوري لتعديل الخطط.

المزيد من المعلومات

الخلاصة

مصادر ومراجع

- Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Computer Networks, 5th Edition, Pearson, 2010.

- James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition, Pearson, 2016.

- Open Networking Foundation (ONF), “Software-Defined Networking (SDN) Definition.” https://opennetworking.org/

- European Telecommunications Standards Institute (ETSI), “Network Functions Virtualisation (NFV).” https://www.etsi.org/

- IEEE 802.11 Standards, https://www.ieee.org/

- Tim Berners-Lee, “Information Management: A Proposal,” CERN, 1989.

- International Telecommunication Union (ITU), https://www.itu.int

- IETF (Internet Engineering Task Force) RFCs, https://www.ietf.org/

- John D. McCalpin, et al., “The Impact of Data Center Network Architectures on Application Performance,” IEEE Cloud Computing Magazine, 2018.

- Archana S. et al., “A Comprehensive Survey on 5G Network Security and Architecture,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020.